大3班 班本课程《玩转泡泡》

玩转泡泡

游戏背景:

在美术活动《水墨泡泡画——莲蓬》中,孩子们拿起吸管蘸上水墨,轻轻地在画纸上吹出了一个又一个圆圆的小泡泡,泡泡们留在纸上,莲蓬头就创作出来了。

活动结束后,孩子们意犹未尽。曼瑞说:“这个泡泡水里加了水墨,所以都是黑黑的。我们可以自己调制泡泡水吗?”“怎么调制泡泡水?”孩子们围绕泡泡水的调制七嘴八舌地讨论开了。

教师的思考:

《幼儿园保育教育质量评估指南》中对于师幼互动环节明确提出“善于发现各种偶发的教育契机,能抓住活动中幼儿感兴趣的或有意义的问题和情境,能识别幼儿以新的方式主动学习,及时给予有效支持。”

孩子们在美术活动中对泡泡水产生了兴趣,自发地展开了讨论,生发出“自制泡泡水”的设想。教师基于“自制泡泡水”这个问题,思考幼儿的学习和发展的可能。

1.尝试自主调制泡泡水,探索泡泡水的调制方法和调制比例,体验与同伴合作探究解决问题的快乐。

2.了解泡泡与工具的关系,知道镂空的泡泡器能吹出泡泡,并运用材料制作神奇的泡泡器,发展动手能力。

3.积极地与同伴交流讨论探索过程中的发现与问题,能有序、连贯、清楚地讲述,大胆发表自己的意见,共同商讨解决问题的方法。

4.通过猜测、验证、记录的方式,发展幼儿的观察能力、思维能力,培养幼儿主动探究的精神。

可见,孩子们自发生成的“自制泡泡水”活动蕴藏着许多学习机会和教育价值。追随孩子“调制泡泡水”的探究热点,科学区“玩转泡泡”活动就这样开启啦。

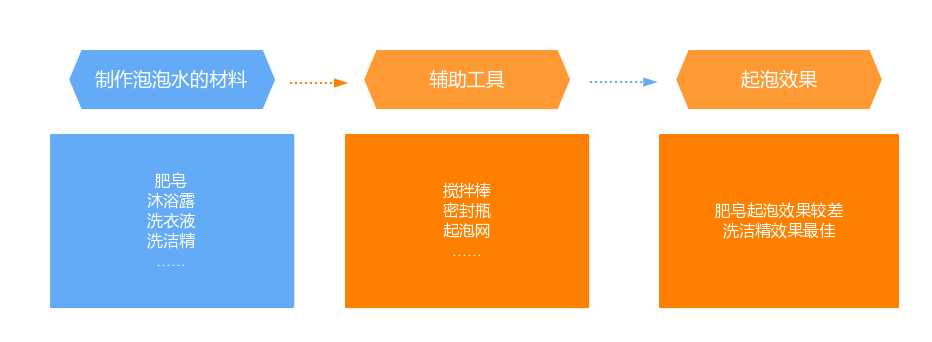

第一阶段:哪种水冒出的泡泡又大又多

观察:孩子们收集了肥皂、洗手液、洗洁精等材料,开始研制泡泡水。梒梒用剪刀剪出一堆肥皂屑浸泡在水里,肥皂屑沉在水底没有化开,她用筷子搅拌了几下,水里一直没有冒出泡泡;果冉拿着瓶子装了半杯水,往里挤了三滴洗手液,盖上盖子,用力地上下摇晃,慢慢地,瓶子里出现好多泡泡,她惊喜地喊着:“我做的泡泡水冒出了好多泡泡啊!”礼泽听了不服气,他将起泡网浸入装有水的盘子里,挤了两滴洗洁精并用手在起泡网上来回搓。果然,起泡网上搓出了好多泡泡,他得意地说:“看,我的泡泡水冒出的泡泡比你多!”几个小伙伴被他们的比赛吸引了过来。经过对比,他们发现肥皂水冒的泡泡最少,洗洁精水冒的泡泡最多,还特别大!

交流评价:

样态 | 师幼表现 | 解析 |

提供视频等回忆、讨论

| 师播放视频,鼓励幼儿发现成功或失败的过程,讨论成功或失败的因素。 嘉齐:起泡网也可以拿来搓一搓肥皂吧,我觉得肯定比筷子的帮助大一些,下次我想试一试。 | 在这个场景中,孩子自主选择不同洗涤材料、工具,运用不同手法进行泡泡水的调制,实验性较强,师提供视频能更加直观地助力幼儿回顾游戏过程。观看中,孩子们学会观察各种洗涤材料在水里的溶解现象,学会比较不同洗涤材料的溶解速度和溶解效果。在之后的游戏中,孩子们可以汲取这一次的成功经验,并将起泡网的使用迁移到肥皂上。 |

多名幼儿叙事性讲述

| 幼儿分享各自的实验发现。 梒梒:肥皂泡在水里很长时间也没有一点点反应,我拿出筷子来帮助效果也不大。 果冉:我用洗手液来做泡泡,使了很大的力气冒出泡泡。 礼泽:我搓了搓洗洁精,好多泡泡呀。 | 《幼儿园保育教育质量评估指南》中对于活动组织环节明确提出“发现和支持幼儿有意义的学习,采用小组或集体的形式讨论幼儿感兴趣的话题,鼓励幼儿表达自己的观点,提出问题、分析解决问题,拓展提升幼儿日常生活和游戏中的经验。”孩子将调制泡泡水的各种猜想大胆地变成现实,自发地搜集材料进行探索操作;在调制泡泡水的过程中遇到问题积极思考,敢于挑战,教师提供多名幼儿讲述的机会,鼓励幼儿结合实验过程分享游戏中自己的感受、情绪体验。 |

教师主动提出讨论话题 | 师提出疑问:“你们调制的泡泡水能吹出泡泡吗?” 幼儿异口同声回答:“肯定行!” 教师继续提问:“你觉得什么材料可以吹出泡泡呢?可以回家收集,明天带到班级里来试一试。” | 《幼儿园保育教育质量评估指南》中对于师幼互动环节明确提出“尊重并回应幼儿的想法与问题,通过开放性提问,推测、讨论等方式,支持和拓展每一个幼儿的学习。”幼儿对自己调制的泡泡水信心满满,对下次的实验也有些迫不及待了。孩子们分享自己的实践经验与发现后,教师并采用质疑策略,激起孩子进一步实验的兴趣。“你们调制好的泡泡水能吹出泡泡吗?”这个疑问成功促发孩子深层次学习的兴趣。 |

教师的思考:

在孩子们实验的过程中,教师给予了孩子足够的自主尝试、自主发现问题、自主运用已有经验解决问题的时间和空间。正是教师的放手,激发了幼儿大胆实验、批判质疑的信心,自主获得实验发现。

在孩子们的游戏和评价环节,我们一起梳理出泡泡水冒泡泡的方式和效果。

在交流分享环节后,教师鼓励幼儿回家收集吹泡泡的不同材料,带到班级里来试一试,为幼儿明确了下一步探索的方向。

第二阶段:泡泡水为什么吹不出泡泡

观察:孩子们从家里带来了新材料,并根据自己的猜想做起实验。友君拿起吸管使劲吹,结果没能吹出泡泡。嘉依拿着漏勺说:“我试下漏勺,它有好多洞洞,可能会吹出泡泡。”可她也没吹出泡泡。轩轩说:“要不试下泡泡器,它的‘口’特别大,说不定能成功。”试了几次,同样以失败告终。

看着大家有些垂头丧气,教师加入他们的讨论:“这么多泡泡器都吹不出泡泡,问题会不会出在泡泡水上呢?”友君一听,赶紧往泡泡水里多滴了几滴沐浴露,又加了一小勺洗洁精,搅拌后拿起吸管一吹,这回成功了,吹出了好几个大泡泡。嘉依用泡泡器吹出了一个大泡泡,还和小伙伴分享成功吹泡泡的秘诀:“只要泡泡器蘸泡泡水的时间久一些,就会有一面墙,对着它轻轻一吹,保准能成功吹出泡泡!”小伙伴们纷纷效仿。玩的不亦乐乎。

教师的思考:

在这个场景中,教师更多的是观察与倾听,放手让幼儿在操作中试错、验证。当幼儿经过多次实验还是吹不出泡泡时,情绪有些沮丧,教师适时介入,运用设疑策略“为什么吹不出泡泡”,并进一步追问“这么多泡泡器都吹不出泡泡,会不会是泡泡水的问题”,为困境中的幼儿指明了解决问题的方向,启发幼儿积极思考解决的对策,助推他们在观察、比较、实验中成功找到破解“吹不出泡泡”问题的办法。经过实验,幼儿发现影响的因素是泡泡水的浓度,进而在调整水和洗涤材料的配制比例中,学会了探索泡泡水调制比例,学会观察、分析、比较、判断、验证、总结梳理等科学的实验方法。

交流评价:

样态 | 师幼表现 | 解析 |

深入一个点开展讨论

| 友君:我今天吹出大泡泡啦! 教师:今天你们是怎么调制泡泡水的呢? 友君:我在水里加了一点洗洁精,可是什么也吹不起来。后来又加了一勺洗洁精和一点沐浴露,搅拌搅拌,就成功了! 教师:你觉得成功的泡泡水藏着什么秘密呢? 友君:洗洁精和沐浴露混合起来也能起泡泡,关键是泡泡一定要多一些。 教师请友君现场演示如何成功吹出泡泡,当他吹出一大串泡泡时,其他幼儿情不自禁地鼓起掌。 | 《幼儿园保育教育质量评估指南》中对于科学理念环节明确提出“充分尊重和保护幼儿的好奇心和探究兴趣,相信每一个幼儿都是积极主动,有能力的学习者,最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要。” 在活动后的交流环节,教师请孩子们现场演示吹出泡泡的成功经验,给伙伴们新的启示,让大家获得新的经验,共同掌握吹出泡泡的窍门。 科学活动强大的可操作性给予了师幼足够的空间去直接感知、实际操作、亲身体验,在今天的游戏评价环节,除去照片、视频这些直观的方式展示给幼儿,我们还有更为直观、便捷的方式,即现场演示,演示的幼儿在操作中分享了自己的经验,也获得了一定的成就感,其他幼儿都跃跃欲试,想要亲自尝试的愿望更加强烈了,积极主动性由此产生。 |

集体评价外的游戏捕捉

午餐后的过渡环节,孩子们在记录本上记录着今天在幼儿园里发生的印象深刻的事。下午点心时间,教师注意到非凡小朋友不开心的小表情,询问后,非凡小朋友说:“上午罗友君吹出来泡泡以后我正想伸出手去摸一摸,结果泡泡已经消失了,我觉得有一点遗憾。”

午餐后的过渡环节,孩子们在记录本上记录着今天在幼儿园里发生的印象深刻的事。下午点心时间,教师注意到非凡小朋友不开心的小表情,询问后,非凡小朋友说:“上午罗友君吹出来泡泡以后我正想伸出手去摸一摸,结果泡泡已经消失了,我觉得有一点遗憾。”

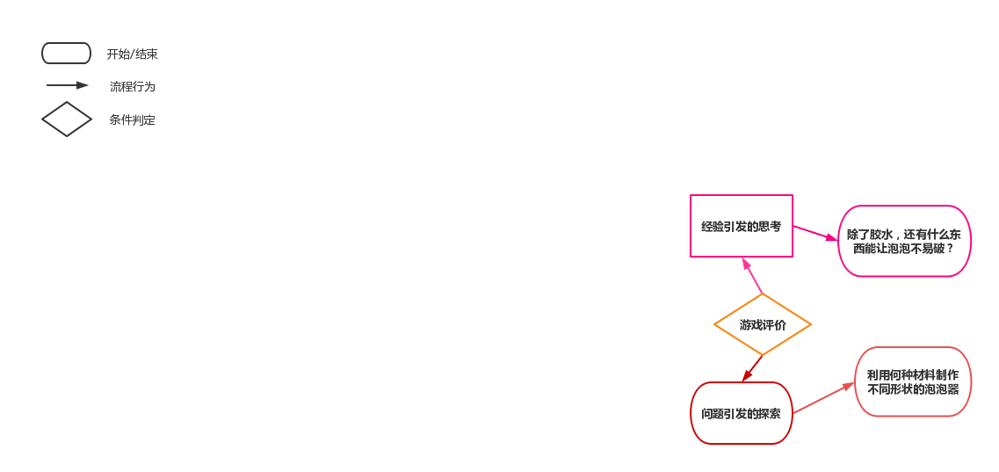

孩子们的喜悦和烦恼,有时候没有被教师在现场及时发现,幼儿也没有主动提出,表征是一种非常有效的帮助幼儿实现与他人分享交流的方式。适时的表征,可以帮助教师避免一些影响教育质量的因素,如个别关注、活动安全、活动的有效性、教师的有效支持等。教师利用幼儿的多元表征素材,可以走进他们的现实生活和内心世界。徐非凡小朋友的这一举动,为教师动态调整玩转泡泡这一游戏活动提供了最为直接有利的依据。针对这个问题,教师利用晨间谈话请非凡小朋友提出自己的困惑“有什么好办法让泡泡不易破呢?”,考虑到幼儿自身经验与能力的局限,难以继续进行探索活动,教师鼓励幼儿带着问题回家和家长查找资料,寻找好办法,帮助幼儿明确下一步探究的方向。

第三阶段:怎样才能保证泡泡不易破

观察:区域活动刚开始,嘉齐就着急地从书包里拿来了胶水,兴冲冲地说:“我和爸爸找到让泡泡不易破的调制秘方啦!”小伙伴们非常好奇,看着他演示。只见他往泡泡水里滴了几滴胶水,用筷子快速搅拌。鹿奕宸拿来了泡泡器,用果嘉齐调制的泡泡水吹泡泡。只见吹出的泡泡紧紧地黏在泡泡器上,过了好一会儿才飘起来,还在空中飘了很久。“除了胶水,还有什么东西能让泡泡不易破?”孩子们的思维闸门被打开了,有的跑到美工区,找来了白乳胶;有的到生活区找来了白糖、油等,纷纷加入到神奇泡泡水的调制实验中,果然加入白乳胶、白糖的泡泡水吹出的泡泡也不易破。

交流评价:

样态 | 师幼表现 | 解析 |

多名幼儿叙事性讲述 | 幼儿分享了让泡泡不易破的成功经验。 嘉齐:我爸爸帮我差了一些资料,他告诉我可以加入几滴胶水试试看。刚才我的实验成功了,陈若曦也用了我的泡泡水呢! 鹿奕宸:我的泡泡器放进泡泡水中以后出现了一层膜,一定要轻轻地慢慢地吹,太用力会把泡泡膜破坏的。 佳妤提出问题:是不是只要黏黏的东西都可以呢? 教师:下次游戏时你可以找一找、试一试哦。 | 《幼儿园保育教育质量评估指南》中对于家园共育环节明确提出“引导家长理解教师工作对幼儿成长的价值,尊重教师的专业性,积极参与并支持幼儿园的工作,成为幼儿园的合作伙伴。” 当幼儿在家长的帮助下发现胶水能让泡泡不易破的秘方时,孩子们学会了信息共享,并积极尝试、验证。当孩子们发现加了胶水的泡泡水有黏性后,会触发从其他区找来带有黏性的材料进行实验的想法,并自由寻找材料进行创造。在这个过程中,孩子们获得了自主寻求知识的路径和方法,发展了观察、比较的思考能力及发散思维。 |

幼儿主动提出讨论话题 | 梓陌提出了新的疑问:“泡泡器只能是圆形的吗?如果做一个星星形状的泡泡器会不会吹出星星形状的泡泡呢?” 他的提问点燃了孩子们新的探索激情。有的说想设计金字塔形的泡泡器,有的说要设计圣诞树形状的泡泡器,还有的说要设计皇冠形状的泡泡器。

| 《幼儿园保育教育质量评估指南》中对于玩具材料环节明确提出“玩具材料种类丰富,数量充足,以低结构材料为主,能够保证多名幼儿同时游戏的需要,尽可能减少幼儿使用电子设备。” 幼儿触类旁通地发挥想象设计不同形状的泡泡器,针对梓陌提出的设想:“泡泡器只能是圆形的吗?如果做一个星星状的泡泡器会不会吹出星星形状的泡泡呢?”教师根据孩子们在游戏评价中产生的需求,应积极支持,支持孩子们到美工区找来细铁丝、毛根、矿泉水瓶等不同的材料,尝试制作不同形状的泡泡器,幼儿会对下次的实验充满了期待。 |

教师的思考:

这一次的游戏评价给孩子们带来了一些经验的启发和新问题的产生。

教师采用了开放支持的顺应策略,倾听幼儿不一样的声音,带着发展的眼光支持孩子随机生成的探究点,及时捕捉生成点背后隐藏的教育价值,顺应幼儿的意愿和发展,积极地提供支持,保护了幼儿的探究兴趣。

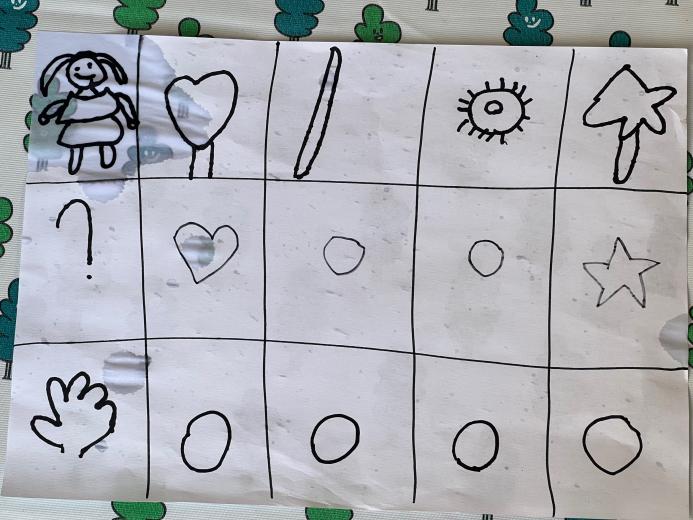

第四阶段:泡泡的形状都是圆的吗

观察:佳妤率先拿出自制的镂空小纸杯开始吹泡泡,旁边的小伙伴们看着她吹出的圆形泡泡,惊讶极了:“咦?你的纸杯洞洞是歪歪扭扭的,怎么吹出的泡泡是圆形的?”徐非凡也拿起不同形状的泡泡器做起实验,结果发现,无论什么形状的泡泡器,吹出的泡泡都是圆形的。

评价交流:班级里其他的孩子们对于不同形状吹泡泡感到新奇又好玩,李思睿说:“我也想试一试!”“还有我,还有我!”孩子们探索的欲望全都被激发起来。看着孩子们各个都想试一试,教师认为适时可以生发一个集体活动,搭建游戏与教学的桥梁。于是,教师答应孩子们,我们一起走进大树、草丛,用树叶玩吹泡泡的游戏。

教师的思考:当孩子们发现不同形状的泡泡器吹出的泡泡都是圆形时,好奇心和探索欲已然拉满,为了助推幼儿深度学习的实现,组织必要的集体活动可以有效解决游戏中的实际问题。游戏是孩子们的功课,玩,能玩出经验、玩出智慧、玩出成长,可这些,都需要成人帮助他们进行经验的梳理、提炼和分享。《幼儿园教育指导纲要》提出:教师应成为幼儿学习活动的支持者、合作者、引导者。从游戏活动生发集体活动,正是深度学习所需要的。

生发集体活动:小树叶吹泡泡

孩子们来到小树林,蹦跳着、挑选着,找到了自己满意的叶子。他们小心翼翼地撕着、剪着,通过实践与探索,我们发现了树叶洞洞成功的小秘诀:

1.叶子太干的话,上面的“线很硬”不太好撕,所以要选柔软的树叶。

2.动手前呀一定要对折树叶,从打不开的一边慢慢的撕或剪 ,打开时就能看到“小眼睛”啦!

蘸一蘸泡泡水,吹一吹,大大小小的泡泡就出现啦!圆形洞洞、三角形洞洞、不规则形洞洞吹出来的泡泡,都是圆形的!孩子们吹着、看着、讨论着。

交流评价:

样态 | 师幼表现 | 解析 |

提供视频等回忆、讨论

| 师播放视频回忆: 蒋羽墨小朋友试了很多次也没有吹出泡泡,聂琛睿小朋友用银杏叶剪出三角形的洞洞,成功吹出了圆圆的泡泡。 幼儿讨论、共同总结经验:吹泡泡前要将树叶洞洞完全浸在泡泡液里,然后慢慢拿出来,放到嘴边轻轻吹,这样泡泡才能吹出来,并且吹得又大又好。还要注意:嘴巴不要碰到泡泡液,要对着没人的方向吹。 | 大自然是我们的“活教材”。“树叶泡泡机”用简单的自然材料,创造新的玩法。一片小树叶可以剪出各种各样不同形状的洞洞,孩子们用心去观察,用心去体验,感受亲自实验带来的乐趣! 当幼儿经验不足,无法解决问题时,我们可以提供多元支架助推幼儿进一步发展。通过现场引导、小组讨论、集中分享等帮助幼儿主动思考,梳理经验,感受科学探究的过程和方法,体验成功的乐趣。 |

幼儿主动提出讨论话题

| 建泽和若曦都迫不及待地想要分享自己的成果,“我不仅吹出泡泡,还把泡泡捧在手里啦!你们瞧,泡泡都没有破哦!” 其他小朋友都激动地鼓起掌来,“太厉害啦!为什么我没有成功呢?” 若曦:“可能我们用的泡泡水不一样,我们组的泡泡水加了很多胶水哟,这样泡泡就不容易破啦!” “真的吗?我也想试一试!”其他的小朋友们羡慕极了,也期待着新一轮的尝试。 | 《幼儿园保育教育质量评估指南》中对于活动组织环节明确提出“因地制宜为幼儿创设游戏环境,提供丰富适宜的游戏材料,支持幼儿探究、试错、重复等行为,与幼儿一起分享游戏经验。” 在幼儿游戏、学习的过程中,同伴的作用是很大的,引导孩子们之间互相学习,将好的学习经验拿出来交流对提高幼儿的能力有很大的帮助。 |

自《幼儿园保育教育质量评估指南》颁布以来,我们认识到,科学评估是促进幼儿游戏高质量发展的基石。纵观整个游戏活动,教师在游戏后的集体分享环节大致采用了四种样态。

第一种样态,即教师会提供多名幼儿讲述的机会,鼓励幼儿表达“你用什么调制的泡泡水?”“你试了几种材料,哪一种泡泡最多呢?”以及分享游戏中各自的感受、情绪体验。

第二种样态,即教师会组织幼儿围绕游戏中的某个点开展讨论。例如,有幼儿说“我今天吹出了大泡泡”,教师听到后就想到一系列可以挖掘的点。因此在分享交流中,教师抛出一系列问题来组织讨论,如“失败后你是怎么做的”“你觉得成功的泡泡水藏着什么秘密呢”,这些有课程意识的提问常常出现在游戏后的集体分享交流中。

第三种样态,指教师提供幼儿游戏过程中的照片或视频,鼓励幼儿一起回忆游戏经历,发现成功(或失败)的过程,充分讨论成功(或失败)的因素。幼儿会在观看照片或视频的同时回忆、讨论游戏中的经历。

第四种样态,指教师主动提出讨论话题,和幼儿一起讨论,但这些话题未必是游戏中幼儿认识到的问题。

当然,除了这四种常见的样态,还有很多教育契机隐藏在幼儿的一日生活中,如活动中情绪表征引发的新问题。教师和幼儿都在游戏—评价—游戏—评价的跟进式活动中生发出一系列的动态问题,成为孩子们深入探索的航标。教师追随探究问题,智慧地采用有效策略推动孩子们的探究活动不断深入与拓展,指引孩子们在发现问题、解决问题的过程中,积极调动已有的生活经验,用于解决新的问题,思考的问题。