大班游戏案例《我爱北京天安门》 梅凤阳

大班游戏案例:我爱北京天安门

苏州太湖国家旅游度假区香山实验幼儿园 梅凤阳

随着主题活动《小小中国娃》的开展,孩子们热爱祖国的情感愈发浓厚。他们通过绘画、手工等形式制作了天安门、小红旗等,来表达他们对祖国妈妈生日的祝福。

从九月底开展主题活动开始,孩子们就在建构区进行了一次又一次的搭建尝试。随着时间的推移,孩子们的游戏水平也在逐步提升。在近半个月的观察中,我见证了孩子们发现问题、解决问题能力的提升与发展。

【第一阶段】搭建意愿的产生

这天,浩宇说:“我们玩建构游戏的时候搭一个天安门吧!”这一提议得到了孩子们的积极响应。他们讨论起来,并把自己认识到的天安门画了下来,作为他们搭建的设计图。

我们一起进行了梳理,将孩子们关于天安门的经验进行提升:

天安门是什么样子的? | 它们的特点 | |

| 有三层楼 | 天安门有三层楼 |

| 有拱门 | 第一层有五个拱形的门 |

| 有桥 | 前面有小桥,人们可以通过那里走进去 |

| 有国旗 | 天安门前的广场上有高高的五星红旗 |

【第二阶段】基于兴趣的初次搭建

第一阶段,孩子们通过绘制设计图,一起归纳总结,对天安门的外形结构有了初步的认识,随后开展了第二阶段的游戏,在兴趣的带动下初步尝试搭建。

情景一:初步搭建,出现问题

根据之前的经验准备,幼儿画出了他们的第一副设计图。

进行一番尝试后,他们用平铺、垒高、架空等搭建方法将城楼初步的搭建了出来,但是在搭建第二层时,由于第一层用于支撑的积木太细了,撑不住上面的重量,城楼倒塌了。

辰琪:老师,我们的天安门倒了,可怎么办呀。

教师:你们的天安门怎么倒了?

浩宇:下面的柱子太细了,上面又太重了,我们才开始搭第二层它就撑不住了。

星辰:底座太小了,就不稳。

教师:你们看到过的天安门也是这样底座小小的、柱子细细的吗?

俊博:天安门的城楼是很宽的,这个太窄了。

教师:那天安门到底是长什么样子的呢?

情景二:调查记录,了解结构

教师出示了天安门的实物图给幼儿仔细观察,在将设计稿1和他们初次搭建的天安门和实物图对比过后,孩子们发现:

辰琪:天安门的城楼很厚。

俊博:第一层的城楼有五个拱形的门。

浩宇:我想回去问问我爸爸天安门都有什么部分。

对此,教师和幼儿共同商讨设计了调查表,鼓励幼儿回家去向爸爸妈妈求助,再次仔细了解天安门的结构,在调查表上做好记录,随后对设计图进行了调整。

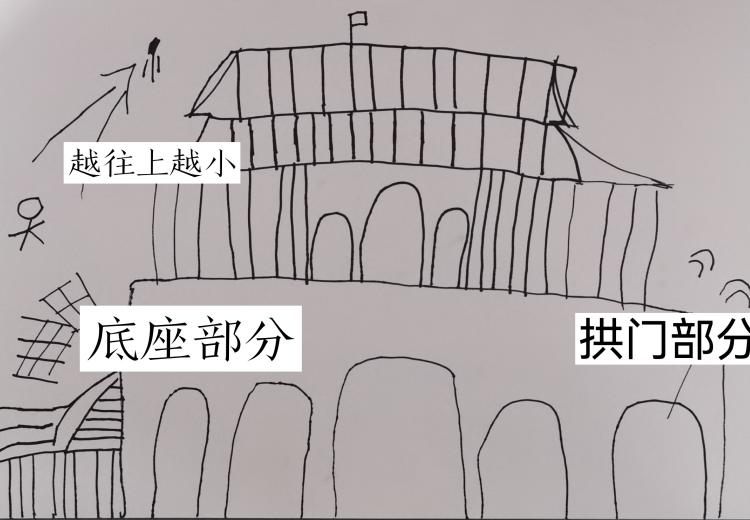

这次的设计图对天安门的结构进行了分解,并且对搭建方法、用材也进行了一个初步的计划。

*天安门有三层,第一层最大,城墙很厚实,可以用垒高架空、堆叠搭建的方法。

*第一层的城门有五个,而且是拱形的,可以用到拱形的积木。

*越往上越小,第二层比第一层小一点,第三层比第二层小一点。

*从第二层开始可以用柱子形状的积木做架空。

【第三阶段】总结经验后的再次搭建

情景一:单一的垒高,并未考虑设计图上的计划

开始搭建后,浩宇考虑到了底座稳固的问题,用了长条状的积木开始堆叠垒高,并未根据设计图运用到架空等搭建方法。

解决方法:教师介入,通过行为示范,引导幼儿关注设计稿2上关于底座的设计和搭建方法的建议。幼儿及时调整,运用到了架空的搭建方法。

搭完第一层城墙后辰琪和俊博试着跪坐在了上面,得出了“这个底座非常结实”的结论。

情景二:拱形门材料不够,不足以搭建出第一层城楼的五个拱形门。

尝试一:用两块半拱形的积木进行拼接,组成一个新的拱形。

幼儿尝试将两块积木拼接在一起连成一个拱形,可是这样拼接起来的拱形不够稳固,再往上搭建时支撑不住上面积木的重量,并不稳固。

孩子们开始讨论,有没有什么别的办法可以搭建出拱门,教师提出问题,鼓励幼儿思考,除了用到半拱形的积木还可以尝试什么形状的积木。

尝试二:尝试用长方形积木拼搭拱形门。

幼儿尝试了用两块长方形积木并排放在门框的支柱上,发现那两块积木会往下掉时用手按住了它们,随后又拿了一块积木压在了上面,固定住了那两块积木。

发现可以用长方形积木搭建出层次时,浩宇向同伴们提议:拱形的门是一点一点越往上越弯上去的,我们可以像这样,用这个长方形的积木一层一层这样像倒着的阶梯一样伸出来一点搭上去,搭两个拼起来就能变成一个拱形的门啦!

教师表扬了幼儿的创新搭建方法,并且和幼儿一起总结归纳,将这样的搭建方法归类为“分级式堆叠架空”。

幼儿通过堆叠架空经验的迁移,进行分级式堆叠垒高架空,成功克服了拱形积木不够用而无法搭建拱门的问题,尝试出了新的搭建方法幼儿都非常兴奋,负责运送材料的幼儿找来了更多的长方形积木,辅助负责搭建的幼儿共同完成了五个拱形门的搭建。

情景三: 柱子与柱子之间的间距无法保持一致,建构区没有尺可以量准距离

幼儿在摆放第二层的支柱时发现,直接摆放无法保证柱子与柱子之间的距离保持一致,这样既不美观,也影响到了进行第三层盖顶时的稳固性。

尝试一:幼儿用了一块直角三角形作为参照物,对支柱之间的距离进行测量、调整,但是三角形积木在用于测量时角度容易出现变化,测量出的距离并不固定,来回尝试几次后幼儿发现距离依然不能固定下来。

教师适时地提醒幼儿思考,怎么让每个柱子的摆放距离保持不变。

尝试二:幼儿发现三角积木并不适合用来测量、比对距离,就放下了这块积木,另外拿起了一块长条状积木放在了两个柱子之间,以它为基准调整柱子之间的距离,来回尝试几次之后发现,立柱之间的距离能够保持一致,就继续用这个办法摆放其余的立柱。另一名幼儿看到了他的操作也学了起来。

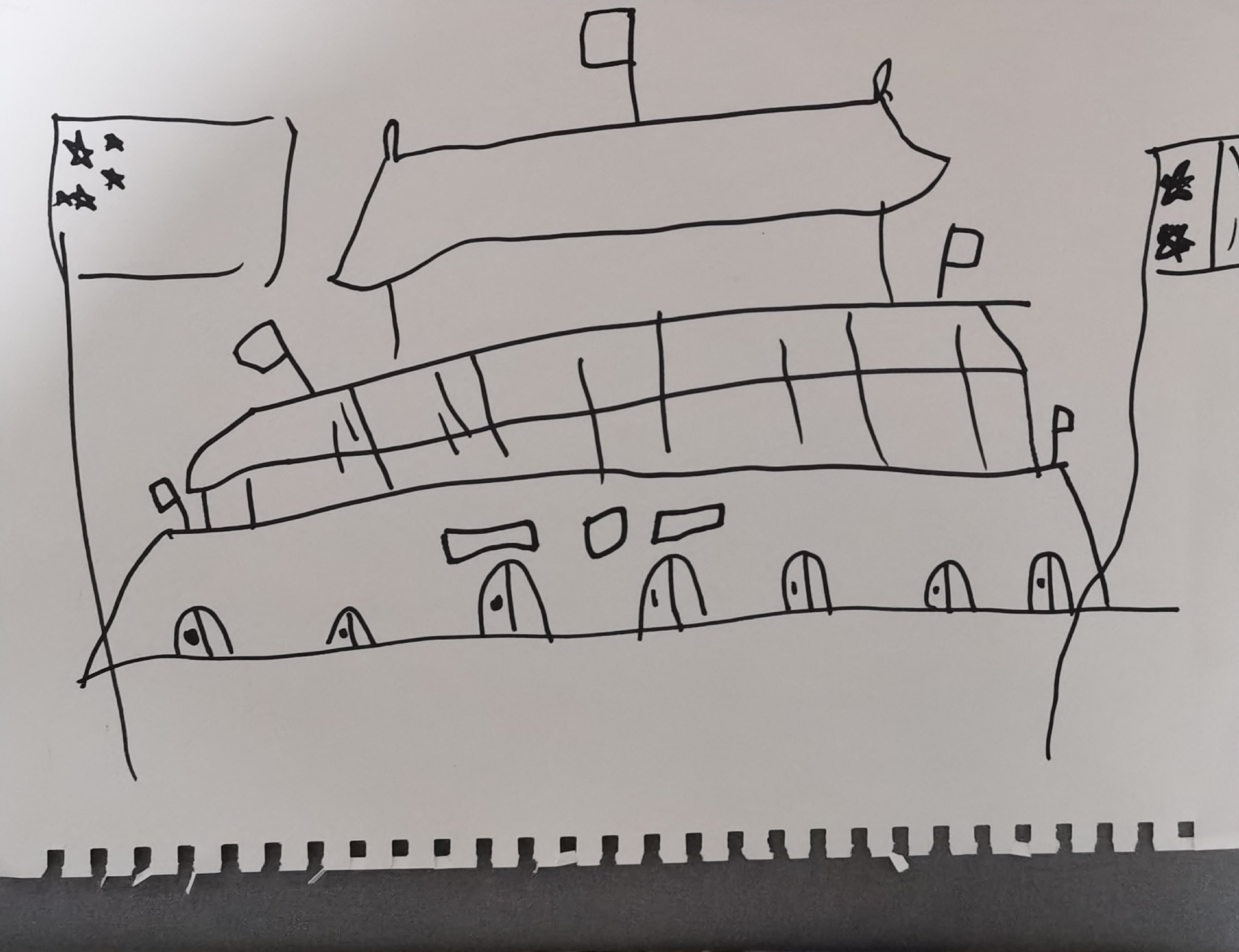

终于,在孩子们的相互合作、不断尝试下,一座“天安门”建成了,我看到高高的城楼、飞翘的屋檐、飘扬的五星红旗,不禁表扬道:“嗯,你们搭建的时候遇到问题能够自己开动脑经想办法尝试、解决,搭建出的城墙厚实、坚固,城门也注意到了左右对称,而且用长方形的积木搭出了拱门,可真厉害。屋檐也像飞鸟的翅膀一样高高的翘起,可真精神!”他们也对自己的作品非常满意,纷纷邀请其他区域的朋友们来欣赏。

【分析与反思】建构游戏中的师幼互动促进幼儿深度学习

当孩子们提出了搭建天安门的想法,让我觉得这是一个基于幼儿自己的兴趣产生的游戏活动,对他们有吸引力也有挑战。因此,我并未过早地介入或干扰幼儿的游戏,而是从旁观察幼儿的尝试。面对幼儿的提问与求助,我尊重幼儿的想法与问题,通过开放性的提问与幼儿展开互动,引导幼儿思考、推测、讨论,并及时给予反馈,使他们积极、自觉、愉快地投入其中。

1.教师要在幼儿活动的基础上进行指导

皮亚杰曾提出:“每当过早地教一个幼儿那种他自己能发现的东西时,就抑制了幼儿自主发现它的机会,也抑制了对它的完全理解。”

所以当幼儿初次提出要搭建天安门时,教师并未过早地进行干预,而是给了幼儿自己探索、制定计划、进行尝试的机会与空间。

在幼儿遇到“城墙倒塌”这个问题,进而向教师求助,发起师幼互动时,教师没有直接同幼儿指出应该怎么做,而是通过提出问题,通过与幼儿的语言互动引导幼儿思考导天安门倒塌的原因,并且肯定了幼儿的分析,引导幼儿继续思考可以用什么办法解决。

对此,幼儿通过思考、讨论,得出了要“看天安门的图片”、“画设计图”、“回家问爸爸妈妈”这几个办法来解决刚刚遇到的问题。

教师则同意了幼儿的提议,以行动对幼儿做出了支持,让幼儿仔细观察天安门的图片,设计了调查问卷,让幼儿从自己探索、思考中了解天安门的整体造型、详细结构,并且自主绘画设计图、思考相应的搭建方法。

2.教师要同幼儿一同探索

在幼儿再次进行搭建尝试时,教师发现幼儿并未运用到设计稿上计划的搭建方法,而是用了单一的堆叠进行搭建,便适时地介入游戏,通过行为示范,由教师发起行为互动,引导幼儿及时调整搭建方法。

3.引发幼儿,教学相长

《幼儿园保育教育质量评估指南》中对于师幼互动环节提到“尊重并回应幼儿的想法与问题,通过开放性提问、推测、讨论等方式,支持和拓展每一个幼儿的学习。”

在建构游戏中,教师应当通过多种形式的互动促进幼儿的深度学习,比如语言互动、行为互动、情感互动。在与幼儿的这些互动中,教师要把握好指导幼儿的节奏,尊重、回应幼儿的想法,让幼儿积极地投入到建构游戏中,并且在幼儿发现问题、分析问题、解决问题的过程中利用提问、讨论等方式激发幼儿的探究欲望,鼓励幼儿进行思考,联系新旧经验、学会迁移应用,保护每一个幼儿的探究欲望,最终促进幼儿解决问题能力和学习品质的提升。